Topics中国語コース

GC学部・大濱教授の担当授業で神戸・元町映画館の住田理事による特別講義がありました。

2025.11.26

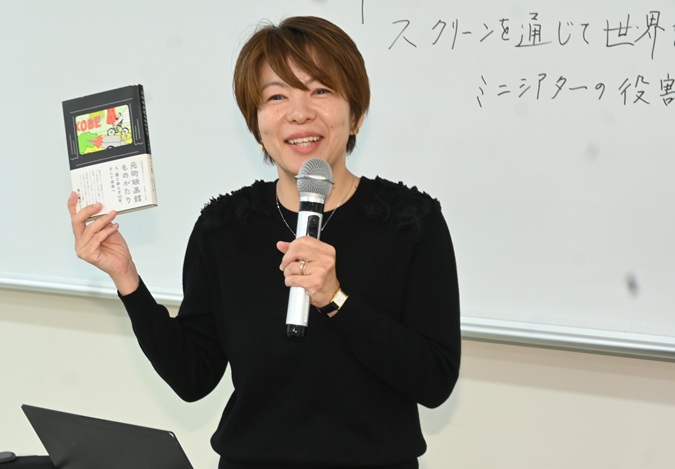

グローバル・コミュニケーション学部の大濱慶子教授が担当する授業「中国の社会と教育」で11月24日、神戸市中央区の元町商店街にある元町映画館の住田明世理事の特別講義がありました。

■「スクリーンを通じて世界を知る」

演題は「スクリーンを通じて世界を知る――ミニシアターの役割と元町映画館の取り組み」です。日中関係の悪化が懸念される中、学生に中国への関心を失わず、現代の状況をより深く理解してほしいと、今年、多くの中国映画を上映している元町映画館の魅力を伝えてもらうことにしました。

元町映画館は66席で、1スクリーンの小さな劇場です。講義の前半はミニシアターの社会的な役割と元町映画館の取り組みについてでした。住田理事は2010年の元町映画館開館の際にあたっての出資者の1人です。学生時代から所属していた「神戸映画サークル協議会」の仲間からの声かけに応じました。自己紹介によると、学生時代からフランス留学時も含めて映画を満喫。就職後も会社員を続けながら2013年からは一般社団法人元町映画館の理事として活動しています。

■「知的好奇心を満たし、文化的な対話を促進する」

住田理事はミニシアターについて「知的好奇心を満たし、文化的な対話を促進するコミュニティ拠点」だと位置づけ、存在価値を強調しました。具体的には、①多様性の維持(ヒット作だけでなく、世界中のさまざまな文化や視点を持つ映画を観客に届ける)②才能の発掘(独立系の新人監督や、商業ベースに乗りにくいテーマを持つ作品に上映機会を提供し、新しい才能を開花させる)③文化交流の場(上映後の監督や専門家によるトークイベントなどが頻繁に行われ、観客の学びの場、交流の場にもなる)の3点を挙げました。

■ミニシアターの苦境と多彩な取り組み

ただ、全国各地にあるミニシアターは配信プラットフォームの隆盛、設備の老朽化や更新コストの負担増などで、どこも経営が厳しく、観客数もコロナ禍前の水準には達していないことも紹介されました。

元町映画館では映画ファンの要請に応え、地域の人たちとの関係を築くためにさまざまな企画を展開しています。学生による映画宣伝チーム「映画チア部」の活動は新聞でも紹介されました。書籍も出版し、「元町映画館ものがたり 人、街と歩んだ10年、そして未来へ」が2021年に刊行されています。

■新しいタイプの中国映画を紹介

後半は元町映画館で今年上映された中国映画3作品の紹介でした。弔辞を代読する仕事をしている男性が主人公の「来し方 行く末」、母の余命宣告を受けて浮き彫りになる家族関係を描いた「舟に乗って逝く」、日本人と中国人の夫婦が監督を務めて妊娠した若い女性の直面する困難と希薄な親子関係を描き、命までもが売買の対象になることをさらけ出した「石門」で、いずれも個人的なストーリーで家族がテーマの一つになっているという説明でした。

最後に大濱教授と住田理事がやりとりし、これまでの中国映画と言えば激動の中国の歴史を背景に翻弄される個人を描いたものが多かったものの、最近は家族の機微や心の葛藤を描いたものが多く、作り方も変わってきたことを紹介しました。

学生からは「元町映画館は作品の背景や作り手の思いを観客に届ける、文化の受け皿のような場所だと思いました」「大きな映画館では上映されない作品に出合うことができ、視野が広がり、かつ神戸の生活を豊かにする温かい場所だと感じました。今後映画館に足を運んでみたいです」などの感想が寄せられました。

元町映画館のサイトはこちら

神戸で中国語を学ぶ:神戸学院大学 グローバル・コミュニケーション学部