Faculty News学部ニュース

【カナダ・ランガラ大学から赴任した林長司客員教授がGC学部での前期授業を終えました】

2025.08.01

カナダ・バンクーバーのランガラ大学(Langara College)現代言語学部講師から4月1日付で赴任したグローバル・コミュニケーション学部の林長司客員教授が7月23日、前期の授業を全て終了しました。

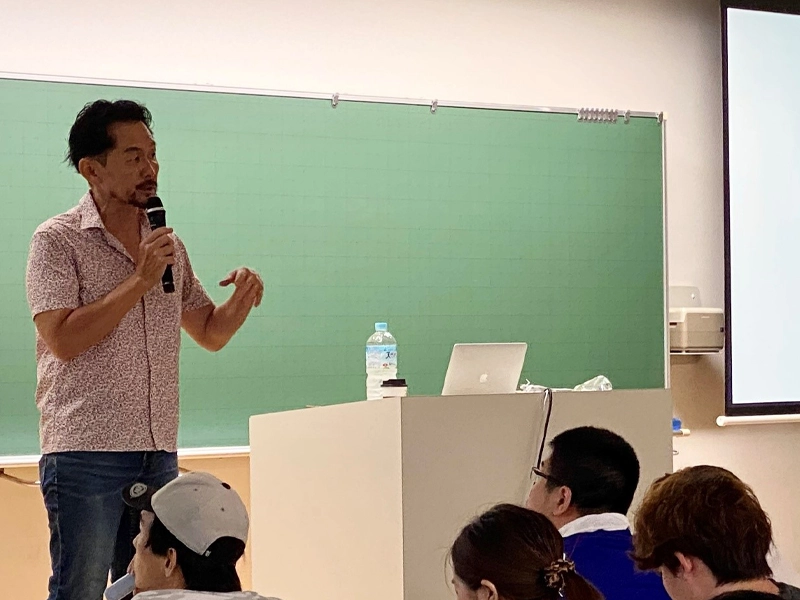

林客員教授の担当講座は「英語表現Ⅲ」と「異文化コミュニケーション論」(前期後半部)。英語表現Ⅲは29人の学生が受講するクラスで、英語を用いて三つのプロジェクトを完成させます。異文化コミュニケーション論は155人が受講する大教室で行われる講義中心のクラスでした。

■英語インタビューをもとに発表 「英語表現Ⅲ」

「英語表現Ⅲ」のクラスでは9グループに分かれた学生たちが英語のテレビドラマをもとにしてスキットを制作し劇仕立てにして発表しました。また、日本語を母国語としない外国人の皆さんに自分たちでコンタクトを取って英語でインタビューを行い、学期末にはそのやりとりをもとに新しく学んだ外国の文化についてそれぞれ発表しました。毎回の授業で学生が提出するジャーナル(英語による短いエッセー文)に林客員教授は一人一人内容についてのフィードバックをメッセージとして送り、学生たちの考えていることを把握し、学生から教員への質問や意見を取り入れた指導をしました。

林客員教授によると、学生たちの成長ぶりには目を見張るものがあり、7月下旬に行われた最終プロジェクトの完成度の高さに学生たちのポテンシャルの大きさを強く感じたといいます。また、TOEIC受験予定の学生たちは、研究室で定期的に個人指導を受けることもできました。

■カナダ、米国、南米での経験生かし 「異文化コミュニケーション論」

「異文化コミュニケーション論」のクラスでは異文化コミュニケーションとは何かを人類の歴史や社会を振り返り、マクロとミクロのレベルで解説しました。林客員教授の学術活動の本拠地であるカナダや米国、ラテンアメリカでの経験を生かした国同士の文化比較に始まり、言語が人間社会に及ぼす影響を有史以前から現代に至るまでの人や文化の流れがどのように人間社会を形作ってきたかを解説し、最終的にはジェンダー間や世代間、ソーシャルグループ間に存在する文化の違いを理解することの大切さを学生たちと一緒に考えてもらいました。

大教室での講義でも、学生たちは積極的に質問をしたり意見を言ったりしました。授業形態は英語と日本語のバイリンガル講義でしたが、自身の「第3言語」であるスペイン語も活用し、スペイン語のミニレッスンなども講義の間に行われました。学生たちは新しい言語にも触れ講義中に行われる様々なアクティビティに果敢にチャレンジしていました。

他にも学部の英語専攻演習やゼミなどでもゲストスピーカーとして文化論や社会論また日本人移民の歴史や海外での活動などについて話をしてもらい、学生たちは興味津々の様子で耳を傾けていました。また、林客員教授は学外の様々な分野より招かれた客員教授の講義にも足を運び、交流を深めました。

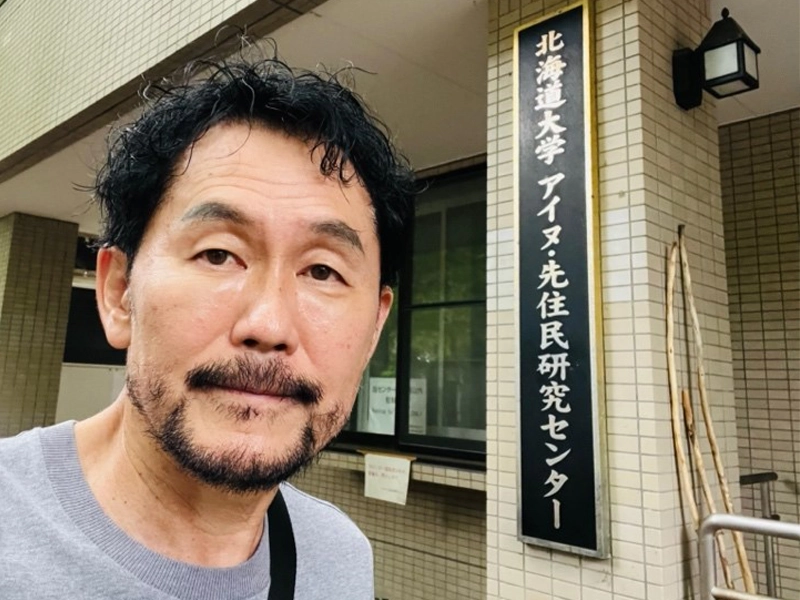

林客員教授はカナダでは応用言語学及び歴史言語学の知識を取り入れた日本語教育に取り組んでいました。今回の本学滞在では、学部の仁科恭徳教授のサポートで色彩心理学についての情報を集め、色彩と日本語の助詞の発音との関わりについての調査にあたりました。また、古代日本語の特徴を残す琉球語の研究、縄文文化との関わりのあるアイヌ文化の中に残されるアイヌ語と日本語との関係を示す資料を探しに沖縄や北海道へフィールドスタディーの旅にも出かけました。

林客員教授は、「5カ月にわたる神戸学院大学での日々は大変充実したものとなりました。多くの先生方に支えられ、学生たちと大変有意義な交流ができました。スタッフの方々には教務や日本での生活一般のサポートを隅々までしていただきました。そして、風光明媚な神戸にある研究・教育意欲を高揚させる美しいキャンパスで業務に関われた事は大変素晴らしい経験になりました。これからもカナダと日本の学術交流のために神戸学院大学での経験を生かし、国境なき教育者として尽力したいです」と話していました。

神戸で英語を学ぶ:神戸学院大学 グローバル・コミュニケーション学部

https://kobegakuin-gc.jp